王宇航:成就海工大业

2012-2-17 14:13:35 来源:中国船舶与海洋工程网信息中心

|

近几年,随着世界油气资源趋紧、国际油价高企不下,全球范围内的油气需求不断增加,我国对海洋工程制造业的支持力度也不断加大,政策暖风频吹,极大地促进了我国海洋工程制造业的发展。不久前,国家发改委、科技部、工信部和能源局等四部委又联合发布了《海洋工程装备产业创新战略(2011 -2020)》。这一战略的实施将对我国的海洋装备企业具有怎样的意义?海工装备制造企业如何利用这一契机,加快自身发展?记者就这些问题采访了国内海工制造领军企业––中远船务工程集团有限公司总经理王宇航。

记者:王总,您好! 9 月16 日,国家发改委等四部委联合发布《海洋工程装备产业创新发展战略》( 以下简称《战略》),您认为,这一战略的发布,对海洋工程制造企业来说意义何在?

王宇航:新世纪以来,我国的海洋工程装备制造业发展很快,目前已经能够建造世界上大部分海工产品,占国际市场份额5 ~ 7。然而,不容回避的是,目前我国海工装备制造整体水平与先进国家差距仍然很大,一是我国海工装备研发、设计能力薄弱,设计技术和核心装备仍主要依赖进口。二是我国尚不具备主流油气开采装备总承包能力,项目管理水平有待提高。这种局面对我国海工业务附加值的提升造成了很大的不利影响,同时也使我国在国际海工市场上很难拥有话语权。

《海洋工程装备产业创新发展战略》提出,到2015 年,我国要基本形成海洋工程装备产业的设计制造体系,初步掌握主力海洋工程装备的自主设计和总包建造技术、部分新型海洋工程装备的制造技术、以及关键配套设备和系统的核心技术,基本满足国家海洋资源开发的战略需要。到2020 年,形成完整的科研开发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系,打造若干知名海洋工程装备企业,基本掌握主力海洋工程装备的研发制造技术,具备新型海洋工程装备的自主设计建造能力,产业创新体系完备,创新能力跻身世界前列。《战略》的发布,无疑将促进海工装备制造企业加快技术、管理创新,促进整个行业从量变向质变发展。

《战略》提出,要支持创新驱动,实施产业创新发展工程;以需求为牵引,形成产业联盟;加强国际合作,打造一流人才队伍加强政策引导,完善产业结构。这些措施的实施,将为海工装备制造产业创新提供良好的创新发展途径。而《战略》中提出的“鼓励和支持金融机构加快金融产品和服务方式创新,有效拓宽海洋工程装备制造企业融资渠道……”,融资问题是制约海洋工程制造企业发展的一个重要问题,尤其是国际金融危机给海工装备融资带来较大困难,拓宽融资渠道,对海洋工程制造企业来说,无疑是一个重大利好。

记者:海工制造是中远船务的重要产业之一,请您根据《战略》,结合中远船务的实际,谈一谈中远船务将如何利用这一机遇,发展海工业务,尤其是在海工装备创新方面,中远船务将采取哪些措施?

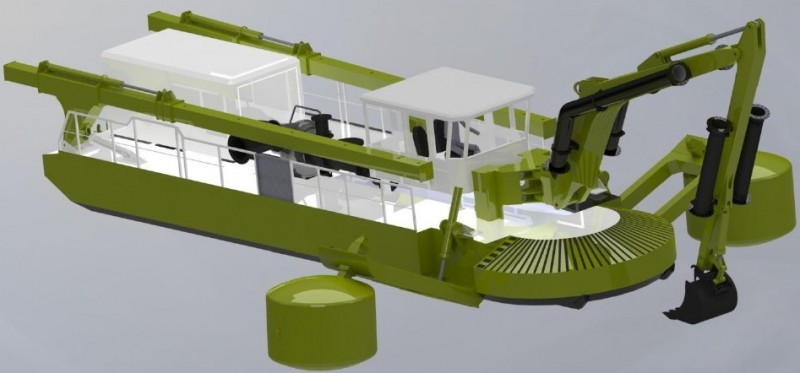

王宇航:中远船务按照中远集团总公司“修造并举,稳步推进,在‘特’字上下功夫”的产业定位,自2007 年进入海工建造市场以来,取得的成绩可圈可点。除已建造交付了包括世界首座超深水圆筒型钻井平台“SEWAN650”和第二代海上风车安装船等,从浅海到深海的多型海工产品外,还在国内船企率先开工建造了深海钻井船“大连开拓者”号,填写补了国内空白,实现了国内企业大型海工装备总包建造零的突破。先发一步的优势让中远船务具备了进一步加大创新力度的条件。中远船务将充分争取国家对海工制造业扶持的政策,结合《战略》,加大创新力度,加快创新步伐,保持并扩大领先优势,为国家海洋装备制造业的振兴与发展做出贡献。

中远船务进入海工市场之初,即通过“全球引智”工程,聘请了一批来自新加坡等国家的海外专家,并结合中远船务自身的管理基础,逐步形成了具有中远船务特色的海工管理模式。目前,英国壳牌公司正在对中远船务进行HSE 评审,巴西国家石油公司已经向中远船务发出了进一步合作的邀请,中远船务为挪威船东设计建造的SEVAN 系列超深水圆筒型钻井平台3 号平台已上船台搭载,基本实现了批量建造。基于过去几年来海工产品的建造经验,中远船务将进一步健全海工管理体系,完善项目成本管理,使中远船务在满足国际市场需要的过程中最大限度地实现自身利益。

在技术创新方面,中远船务将重点把握两个方面,一是引进––消化吸引––再创新,二是与海工装备业主联合创新。中远船务现在已经建成了国家级企业技术中心,我们将以这一中心为依托,通过对已经建造和正在建造的产品进行创新,最终突破自主开发设计的关键核心技术,具备概念设计、基本设计和详细设计能力在内的全域设计能力。一方面我们将积极寻求与国外先进的设计和制造企业合作,瞄准LNG–FPSO 在内的一批新型高附加值海工装备发展动向,努力进军高端海工市场;其次,我们将在国家政策的支持下,探索与国内业主、高校以及海工制造企业合作,大力开展自主研发,争取早日突破技术壁垒;再者,我们还将探索对所属专业化配套企业的海工技术力量进行整合,进一步提升各专业化配套企业的能力,形成强有力的海工项目关键部件和模块的研发生产配套能力。

在海工人才队伍建设方面,中远船务将继续引进海内外海工高端人才,同时积极利用自身作为国家级企业技术中心的优势,以项目带队伍,建立良好的培训机制,有针对性地“孵化”更多海工设计研发和生产管理骨干人才。

记者:海洋工程装备市场潜力很大,近些年,我国也有很多企业纷纷进入这一市场。您怎么看待这种“千军万马奔海工”的现象?同时,您对国家发展海洋工程装备制造业有什么建议?

王宇航:根据有关预测, 到2020 年, 我国海工装备的全球市场份额有望达到35%, 保守估计2020 年全球海洋油气开发支出达到5000 亿美元, 全球海工装备市场容量巨大。而且除了新增需求外, 老设备也将进入更新换代周期。正是这一广阔的发展空间,吸引了国内很多企业竞相投身海工制造领域,形成了“千军万马奔海工”的局面。

海工装备制造是个高附加值、高利润的行业,但它同时也是个高风险的行业。通过几年来在海工市场的摸爬滚打,我们深深地体会到,海工装备对企业技术、人才尤其是管理的要求远非普通的造修船能比,因此,对于很多准备投身于这一行业的企业来说,这个行业看似是一个诱人的“蛋糕”,但稍有不慎,它也可以变成一个龙潭虎穴,轻则伤痕累累,重则血本无归。

近几年,各地纷纷上马海工基地,能力的无限制扩张必将导致海工制造领域出现大而不强、乱而分散的局面,引发同质化竞争、低价恶性竞争等。而这些海工基地投产后如果不能接获足够的海工产品订单,势必转向造修船领域,进一步加剧船舶工业整体的产能过剩危机。因此,国家相关管理部门应尽早出台海工准入政策,提高海工建造领域门槛,实现对海工装备制造业的有序控制。企业也应该跳出能力扩张的误区,将更多精力放在开发新技术、发展相关配套产业等方面。我国海工装备制造业目前与韩国、新加坡及欧美国家尚不在同一个层级,如果任凭产业自由发展,要形成有效的竞争力可能需要花费较长的时间。相关政府管理部门应该给予明确的政策支持,以促进我国海工装备制造能力的快速提升。

目前,我国出于宏观调控的需要开始收紧银根,提高利率,人民币也在持续升值,这些都使得在技术和能力上处于弱势的中国海工装备制造企业在资金和成本上占不到优势。建议我国相关政府管理部门制定明确的金融支持措施,每年安排一定额度的海工装备产业国家扶持性政策贷款,确定政策性贷款的执行银行,定向贷给国家重点扶持的海工企业,并给予全部或部分贴息,由此扶持中国海工企业获得更多的国际海工订单,尽快提升技术能力。

此外要充分利用国内海洋油气开发需求,促进国内海工装备制造业快速成长。可参照巴西、俄罗斯、墨西哥等世界海洋油气开发的热点国家制定并实施的“以能源换技术、以能源换产业”政策,要求本国海洋油气开发所需装备必须有一定比例在本国企业建造,目前巴西的本土化建造比例高达60%。这样的政策既能促进本国海工装备制造企业的发展,也能吸引海工装备制造水平领先国家的企业到当地投资建厂,进而带动整个国家海工装备制造水平的快速提升。

|

运能过剩 价格战

相关热词搜索:

【关闭窗口】【打印该页】

上一篇:船舶设计大师赵耕贤:认清差距 加快升级和国产化步伐

下一篇:魏家福:有责任带船安全靠岸